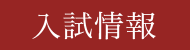

学外サイエンス学習「神戸大学理学部素粒子論研究室研修」

11月24日(木),神戸大学理学部素粒子論研究室での「学外サイエンス学習」を本年度もコロナウイルスの影響のため現地に出向くことができず,本校に講師の坂本眞人先生にお越し頂いて,校内で実施いたしました。午前と午後に分けて高校1年生198名が坂本先生の講義を拝聴しました。

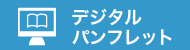

講義の前半は,「光速度不変の原理」から導かれる相対論の不思議な世界を学びました。光速度不変の原理とピタゴラスの定理などを使って,運動する物体の時間は遅れることをわかりやすく示して頂いたほか,光速の0.999999999999999999倍の速さで進む宇宙船だと230万光年離れたアンドロメダ銀河と地球間をわずか3泊4日で往復可能である(しかし地球では460万年が経過している)ことを例に,「時間」や「距離」は絶対的なものではなく,相対的なものであるという事実を学ぶことができました。また,光速度不変の原理が導く時間の遅れは、身近なカーナビ(GPS)にも応用されていることをご説明下さいました。高速で運動する人工衛星に搭載した時計は地上の時計に比べてごくわずか遅れるが,その間の電波の進む距離は大きく,そのままでは位置の誤差が大きくなり実用に耐えない。しかし,そのことを相対論的に補正してはじめて誤差の小さい実用に耐えるGPSが実現できており,この事実は光速度不変の原理そのものが正しいものであると同時にそれから導かれる時間の遅れが実際に起きているということを証明するものであるというお話でした。生徒達はこのお話を聞いて,相対論を身近に感じるとともに,ますます相対論の不思議に魅せられたようでした。

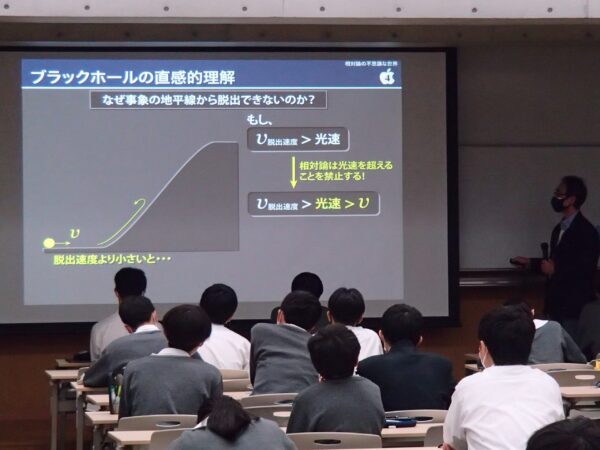

講義の後半では,「ブラックホール」や「重力波」といった最先端の話題についてお話下さいました。ブラックホールも光速度不変の原理から生じうることや,少しジョークを交えてのブラックホールの作り方はとても面白い内容でした。普段の授業では決して学び得ないアインシュタインの重力に対する捉え方である「空間のゆがみ」,「重力波とは何か」など,難しいお話もありましたが,かえって興味をかき立てられるものでした。

本来ならば,講義の後は,神戸大学理学部の「粒子物理学研究室」の見学をさせてもらっていましたが,今年度もそれを中止し,講義のみとなりましたが,それでも生徒達には普段の授業では学ぶことのできない最先端の物理に触れることができ,大変満足のいくものであったようです。また,多くの生徒が興味・関心を深めることができ、将来の進路意識にも良い影響を与えることができたようです。また、物理を苦手とする生徒達にも面白さを伝えることもできました。