奈良学ゼミ 大阪教育大学「物質の同定を通して探究活動の基礎を学ぶ」を実施しました

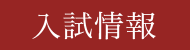

7月24日(木)、大阪教育大学柏原キャンパスにて、本校SSH運営指導委員でもある深澤優子先生(大阪教育大学教員養成課程准教授)のご指導のもと「科学的な探究入門」をテーマに奈良学ゼミを実施し、11人の中学生が参加しました。

前半は、まず「科学は、科学的な方法で調べ、得られた結果を科学的に表現することである」ということを学びました。科学的な方法で調べるとはどういうことか、科学的に表現するとはどういうことか、それらは普段の理科での学びと同様であるということを、簡単な「てこのつりあいの実験」を例にして、具体的にご説明くださいました。そして、今回の大きなテーマである「「科学的な探究」の過程とポイント」について、わかりやすくご説明くださいました。『科学的な探究』とは、課題設定→情報収集→整理・分析→まとめ・表現という一連の過程を繰り返すことであるということを、過程ごとにわかりやすく丁寧にご説明いただきました。これらのことは、教科書では学びにくく、それゆえ今回の先生のお話は、今後課題研究に取り組む生徒達にとって大きな学びになりました。

後半は、前半で学んだ科学的な探究の方法を意識して、「大きさ・色が同じで、10種類の異なる物質でできたおもりを見分ける」という実験課題に取り組みました。

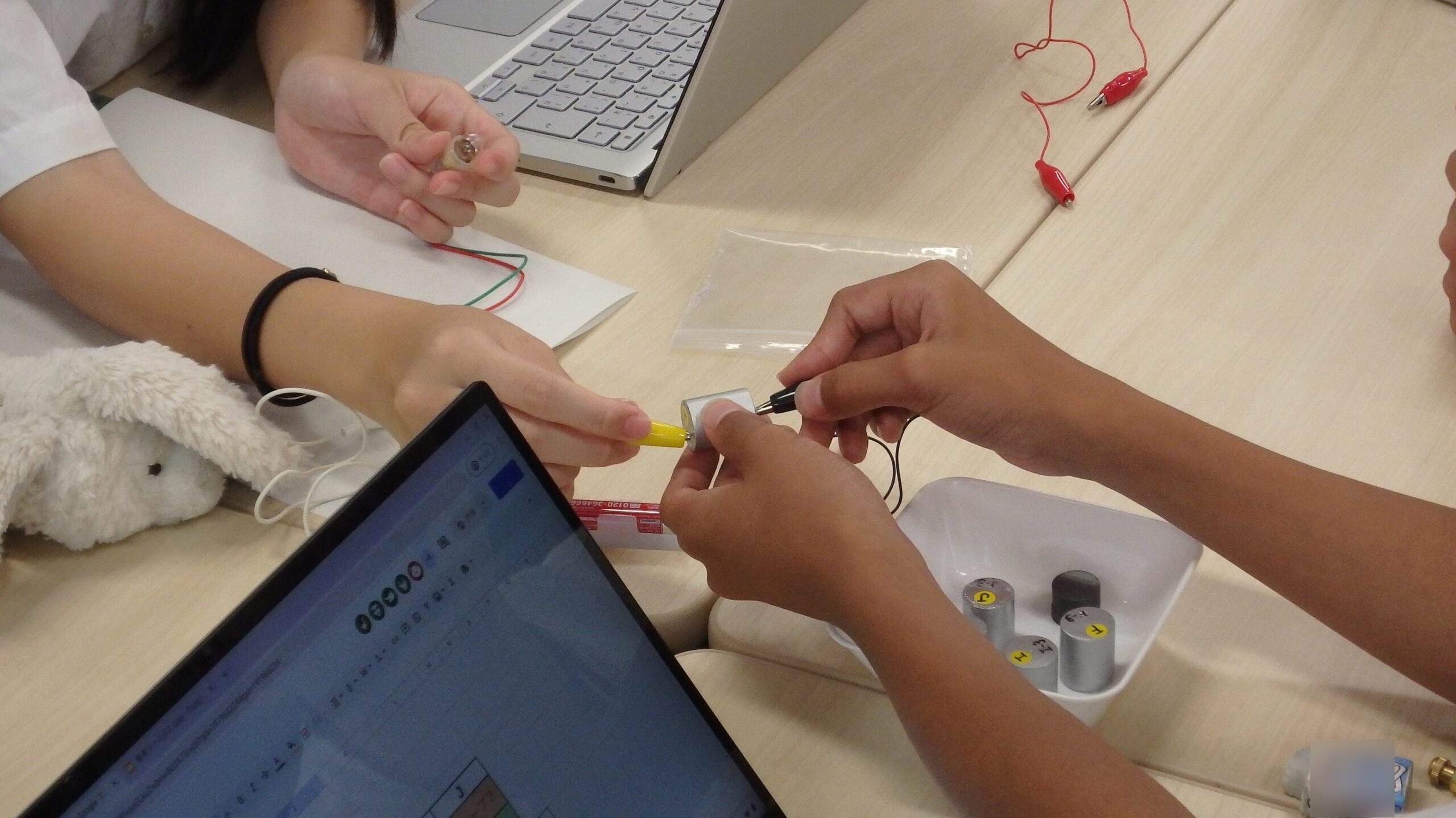

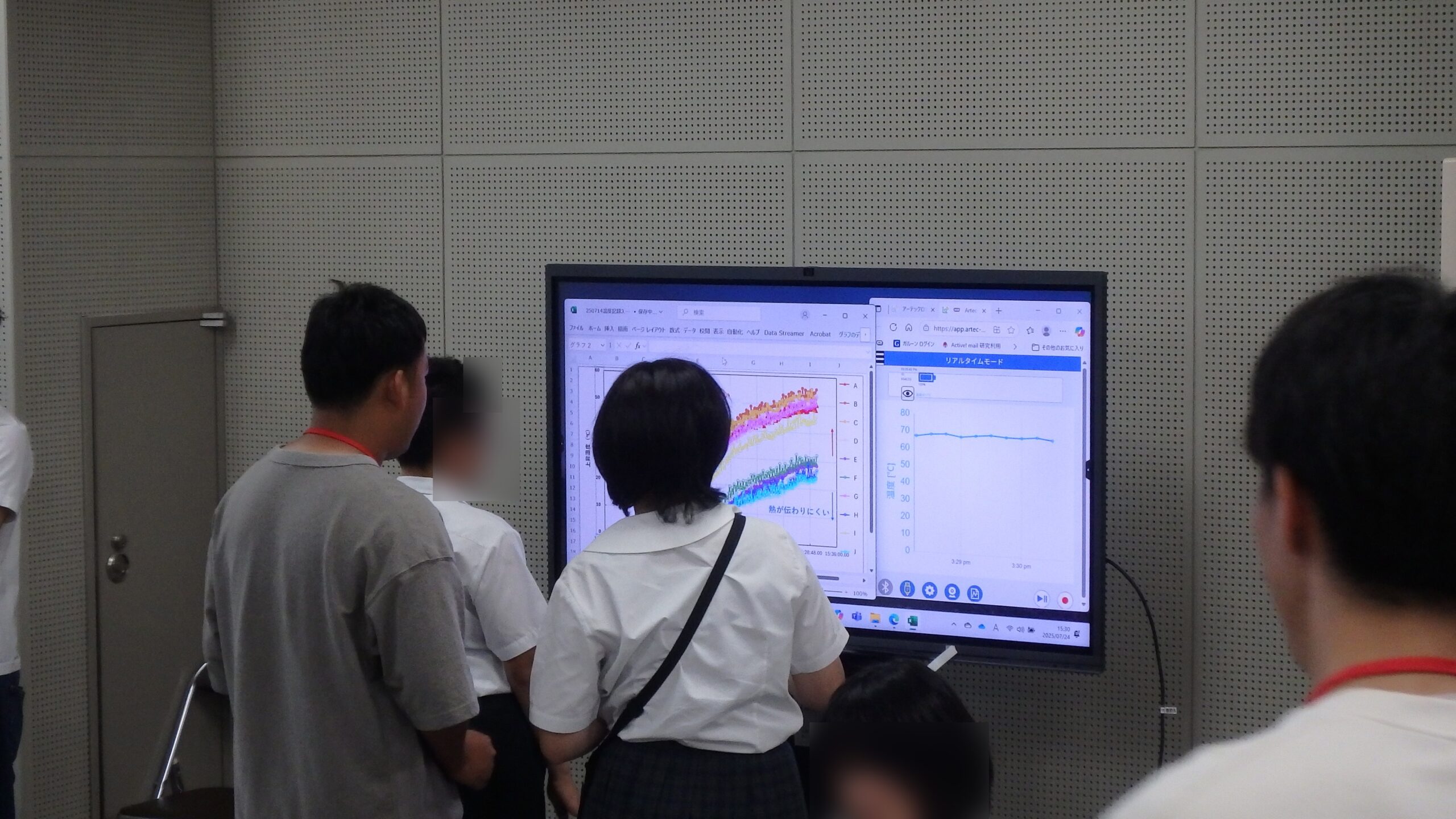

まず、わかっていることをもとに分類しました。分類の仕方にも科学的な見方があり、共通点や相違点に注目することの重要性を学びました。続いて、各おもりを電球を接続した回路につないで、電気を通すかどうかを調べました。それから、質量をはかり、おもりの各部の長さから体積を求め密度を算出しました。また、磁石を近づけて、引きつけられるかどうかも調べました。さらに、専用の装置で、おもりの底面を温めて、おもりの上面の温度がどのように変化していくかをリアルタイムで観察しました。これらの結果を考察して、おもりがどのような物質でできていたのかの結果を導きました。これら一連の作業は、複数人のグループで行いました。互いに議論し合い、楽しく考察することができました。最後は、各グループの代表者が結果を発表しました。その際には、「科学的根拠を述べた上で結論を発表するように」とのご指導を頂いていましたが、どの班もその留意点に沿って、うまく発表することができました。

今回のゼミでは、科学的に探究するとはどういうことなのか、科学的に発表するとはどういうことなのか、具体的な実験を通してよくわかりました。今回の学びを今後の課題研究などの実践に役立ててくれることを期待したいと思います。