令和7年度 第2回SS公開講座「光る分子の作り方~分子をあやつる化学の力~」が開催されました

本校ではスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の一環として、主に卒業生や本校にゆかりのある科学者を講師にお招きし、生徒の科学的探究心を育むことを目的とした「SS公開講座」を実施しています。

10月25日(土)に開催された令和7年度第2回SS公開講座では、「光る分子の作り方~分子をあやつる化学の力~」と題し、本校卒業生で京都大学大学院工学研究科助教の伊藤峻一郎先生を講師にお迎えしました。伊藤先生は若手化学者として多くの賞を受賞されるなど研究でのご活躍はもちろんのこと、後進の教育にも力を入れていらっしゃいます。

講座の前半では、「化学とは物質について考える学問である」という導入から始まり、物質が何からできているのか、どのような性質をもっているのかについて、「水」を例にとってお話しいただきました。伊藤先生からは、「いくつの水分子が集まれば“水”と呼べるのか?」という探究的な問いが投げかけられ、コップ一杯の水に含まれる水分子の数の計算や、水分子が集まることでどのように“水”の性質が生じるのかについて、図や構造式を用いてわかりやすく説明してくださいました。

後半では、伊藤先生の専門である発光性分子の研究について紹介していただきました。蛍光ペンや有機ELディスプレイなど、発光性分子材料が身近なところで活用されていることを例に挙げながら、発光性を示す有機分子の特徴や、発光の仕組みについて解説されました。多くの発光分子が平板状の構造をもち、溶液中では動きが大きいため光りにくいこと、逆に動きを抑えると発光が強まることなど、大学レベルの内容も含む専門的な話に、生徒たちは真剣に耳を傾けていました。 難しい内容に及ぶ場面では、伊藤先生が「わからないと思ったら、ぜひ大学に学びに来てください」と、やさしく励ましてくださいました。

また、ペットボトルの素材にも使われている高分子が「ある基本構造が共有結合で繰り返し連結された巨大分子」であることや、「光る高分子」の存在についても紹介されました。分子の講義の合間には、大学や大学院での学び方について、先輩としての経験談も交えて話してくださいました。大学選びの際には「各大学がどのような研究を行っているのかを、ホームページなどで調べてみることが大切」といった具体的なアドバイスもありました。

質疑応答では、「どうして光る分子を作ろうと思ったのですか?」など、生徒から活発に質問が寄せられました。保護者の方からは「子どもに化学への興味を持たせるにはどうすればよいですか?」という質問もありました。伊藤先生ご自身は、小学生のときに奈良学園の実験教室で高分子を溶かす実験に参加し、手にとって理解する面白さに触れたことが、化学に興味をもつきっかけになったそうです。

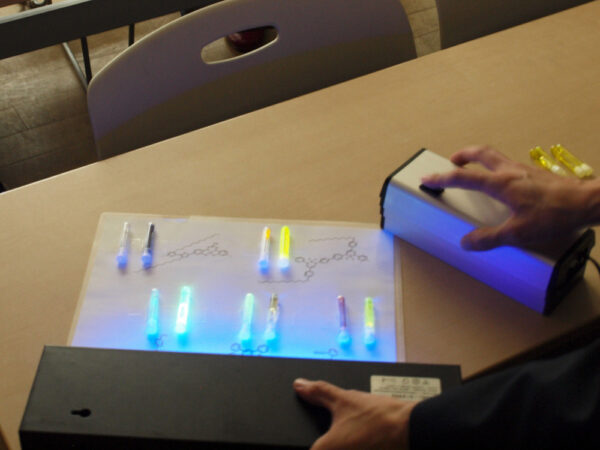

講義の最後には、伊藤先生が持参された光る分子を実際に観察する機会もあり、生徒たちは興味津々の様子で、さらに多くの質問を投げかけていました。化学への好奇心を刺激する、充実した講座となりました。