令和6年度 図書館公開講座が開催されました

本校生徒と保護者の皆さんを対象に、令和6年度「図書館公開講座」が開催されました。

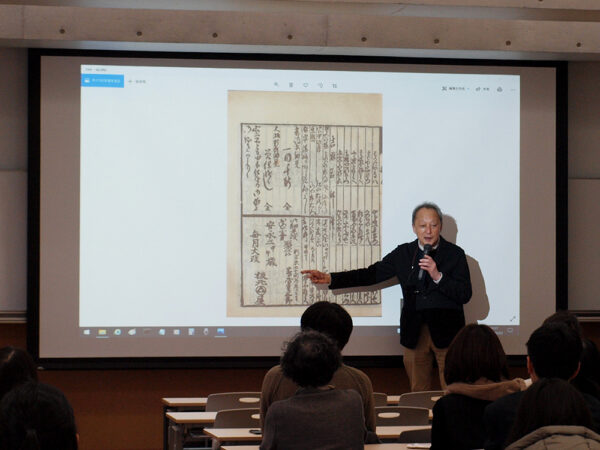

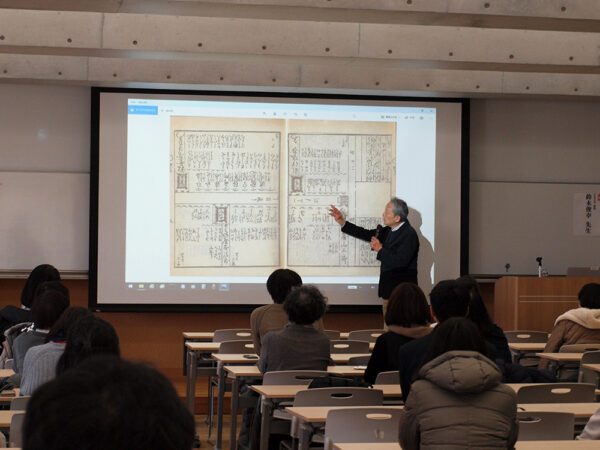

今回の演題は「蔦屋重三郎の仕事」です。講師は、蔦屋重三郎を主人公とした今年度NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』で版元考証を担当されている中央大学教授の鈴木俊幸先生です。

蔦屋重三郎は、江戸時代の中期から後期にかけて、吉原を中心に営業していた本屋です。江戸中期から、本は広く一般の人々にも読まれるようになり、当時、上方(京)に依存していた本ですが、輸送費がかさむため、娯楽本から江戸でも作られていくようになったそうです。ちなみに、「くだらない」の語源は、上方からくだらず、江戸で作られた本に由来しているそうです。

元々、江戸は人工都市で固有の文化が無く、上方にコンプレックスがありましたが、「地本」と呼ばれた江戸で作られるようになった本をはじめ、江戸に近い地方から醤油や味噌が入り、そこから、寿司や天ぷら、ウナギのかば焼きなどの江戸独自の食文化も生まれていったそうです。

蔦屋重三郎が育った吉原は、大名などをもてなす社交の場で、遊女にも教養とセンスが求められ、本の需要が高く、そこで、蔦屋重三郎が始めた貸本屋は非常に効率が良かったと考えられるとのことです。そこから、大河ドラマでも登場する、大幅なコストダウンに成功した「吉原細見」、「一目千本」の出版へと繋がっていきます。

「一目千本」は生け花を遊女に見立てた本ですが、当時の生け花はツウな男性の芸事とされていたので、遊女が生け花に見立てられた本を粋だと感じ、出版に出資したり購入したりしたと考えられるそうです。また、鈴木先生は、蔦屋重三郎の詳細な生い立ち、そこで暮らす子供たちを皆で育てる共同体としての吉原、蔦屋重三郎が暮らしていた引手茶屋が遊郭での決済を行っていたこと、江戸市中とは異なった華やかな吉原文化などについて、深く解説してくださいました。

当時、吉原は深川遊郭などに客をとられていましたが、蔦屋重三郎は、その後、遊女をモデルにした美しい彩色を施した浮世絵を次々に出版するなどして、広く一般の人々にニュース性とインパクトを持って、吉原の情報を発信していくことになります。

講座では、蔦屋重三郎が出版に関わった数々の資料も見せていただき、大河ドラマの背景を、より深く理解することができました。参加された皆さんの中には熱心にメモをとられる方もおられ、たいへん充実した講座となりました。本日、鈴木先生に教えていただいたことを心にとどめつつ、今後の大河ドラマの展開がさらに楽しみになりました。